みなさまこんにちは、ベイコスメティックスの早瀬です。

「これさえ読めば化粧品OEM開発が理解できる!」

本資料は、これから化粧品開発を始める企業の皆様に向けて、OEMの基本から開発の流れ、成功のポイントまでを分かりやすくまとめた実践ガイドです。市場のトレンド、成分選定、容器選び、品質管理、販促戦略など、知っておくべき重要な情報を網羅し、初めての方でも安心して進められるよう構成しています。

化粧品開発は、単に製品を作るだけではなく、ブランドのコンセプトを明確にし、ターゲットに響く設計をすることが求められます。また、法規制や流通戦略、消費者の価値観の変化など、考慮すべき要素が多岐にわたります。しかし、正しい知識と計画を持てば、スムーズな開発と市場での成功が可能です。

本資料では、化粧品OEMの基本的な仕組みはもちろん、成功するブランドづくりのヒントまで詳しく解説しています。OEMを活用することで、自社工場を持たずに高品質な製品をスピーディに市場へ送り出すことが可能になります。これから化粧品開発に挑戦する皆様が、確かな一歩を踏み出せるよう、本資料がお役に立てば幸いです。さあ、一緒に理想の化粧品ブランドを形にしていきましょう!

\“売れる”まで サポートする化粧品OEM!/

資料をダウンロードする▶【1】はじめに 〜本資料の目的と概要〜

化粧品市場は、多様な価値観やライフスタイルを背景に、トレンドが目まぐるしく変化しています。敏感肌向けやヴィーガン対応、クリーンビューティ、SDGs・サステナビリティへの配慮など、新たなコンセプトのブランドが次々と登場し、消費者のニーズに応えるための競争が激化しています。

こうしたなか、自社ブランドを効率的に立ち上げる手段として、化粧品OEM(Original Equipment Manufacturer)の利用が、多くの化粧品メーカーの中で当たり前になっています。工場設備などを持たなくていいため初期投資を大幅に抑えながらスピーディに商品化できることが最大のメリットです。

こちらの記事はでは はじめて化粧品事業に参入する方から、すでに化粧品ブランドを運営しているが拡張やリニューアルを検討している方まで、幅広い層に役立つことを願っております。

【2】化粧品OEMとは何か 〜基本概念とビジネスモデル〜

1. OEM(Original Equipment Manufacturer)の定義と特徴

- OEMの概要

OEMとは、自社ブランドで販売する製品を外部の専業工場に製造委託する形態を指します。化粧品におけるOEMの場合、ブランド側はコンセプトづくり・ターゲット設定・デザイン検討を行い、実際の処方開発・量産・包装工程はOEMメーカーが請け負うことが主流です。 -

メリット

-自社工場を持たずに設備投資を抑えられる

-既存ラインの活用により、商品化までのスピードを短縮

– OEMメーカーの専門知識・経験を借りることで高品質・安定した生産が可能

-

デメリット

-最低ロット(MOQ)の縛りがあり、小規模生産が難しい場合がある

-秘密保持に注意が必要(コンセプトや処方情報が漏れるリスク)

-工場側の設備・得意分野によって自由度が制限される可能性

2. OEMとODMの違い

-

ODM(Original Design Manufacturing)

OEMメーカーがあらかじめ持っている既存の処方や企画案をベースに商品化する方式。短期間・低コスト化が可能ですが、独自性を打ち出しにくいという面があります。 -

OEM

クライアントが望む完全オリジナル処方で開発を進める形態。自由度が高い反面、開発に手間やコストがかかる場合もあります。

【3】成分の選定と処方開発 〜ターゲット層にマッチするフォーミュラ(処方開発)〜

-

市場トレンドと成分選択

-保湿系(セラミド、ヒアルロン酸、ナイアシンアミド、ビタミンA、アラントイン、PDRN、幹細胞)や美白系(ビタミンC誘導体、アルブチン)などは安定した人気。

-自然派・オーガニック志向なら、エシカル原料や植物由来エキス、動物実験フリーを訴求。

-近年人気の美容医療由来のアゼライン酸、グルタチオンやバクチオール、エクソソームなど先端成分にも注目が集まる。 -

処方開発のフロー

-ブランドコンセプト確認:ターゲットの肌悩み、価格帯、香りなどを明確化。

-成分候補リストアップ:トレンドなどを把握し、効果効能別に配合量や相性を検討。

-サンプル試作・官能評価:製品の試作サンプル(小ロットで作る試作品)を実際に使用してみて、その使用感や香り、見た目、肌へのなじみ方などを定性的に評価する

-安定性試験:温度や光、輸送振動などの環境下で変質しないか確認。 -

法規制と配合量

-日本国内の薬機法では、化粧品と医薬部外品で配合可能な成分や効能表示の範囲が異なる。

-EU、アメリカ、アジア各国への展開も検討するなら、各国の規制(例:EUのREACH、アメリカのFDA)にも照らし合わせる必要がある。

【4】サンプル作成と官能評価 〜消費者に響く使用感を追求する〜

-

サンプル作成ステップ

-試作配合:処方案をもとに小ロットでブレンドし、テクスチャーや香りをチェック。この際に営業マンとのコミュニケーションが取れているかは非常に大事です。新規開発の場合時間もかかりますし、研究員にしっかりと伝わっていない場合二度手間になります。

-中間評価:ベタつき、伸び、香調など細かくヒアリングし、複数回の修正を行う。社内、家族、友人などで評価します。場合によっては試作テストを外部機関にお願いすることもあります。

-安定性試験:短期的に温度変化や振動を与え、分離や変色がないか確認。40℃の環境で行う試験が一般的です。過酷試験の場合50℃で行う事もあります。 -

官能評価の重要性

-ターゲット層によって、好まれる香りやテクスチャーは大きく異なる。

-社内外のテスターやモニターを活用し、数値化だけでは捉えにくい感覚的な要素(肌なじみ、洗い流しやすさ、匂い残りなど)を分析。 -

最適化と最終サンプル

-フィードバックを踏まえて成分配合比率を調整し、消費者満足度と安定性のバランスが取れたサンプルを完成させる。

-ここで確立した処方が、量産のベースとなる。

-香りもこの段階で決定する、オリジナルの香りの場合調香するのに時間がかかるので予め余裕をもったスケジュールで開発する

【5】全体スケジュールの把握 〜店頭・オンライン発売までの道のり〜

-

主要ステップ一覧

①企画立案・コンセプト策定

②処方開発・サンプル検証

➂容器・化粧箱デザイン/資材手配

④本処方確定・安定性試験

⑤量産製造・QC(クオリティコントロール)

⑥納品・出荷

⑦店頭・オンライン発売 -

期間の目安

-サンプル試作〜処方最終確定:1〜3か月

-容器・化粧箱デザイン〜納品:1〜3か月(後述の印刷・金型などにより変動)

-量産〜出荷:1〜2か月

-企画開始から実際の発売までは、合計3〜5か月以上を見込むのが一般的。 -

容器のリードタイムに要注意

-化粧品容器は3~4カ月ほど調達にかかります。最近(25年1月)聞いた話ではポンプの納期が5カ月かかると言われているみたいです。

-弊社では容器の成型ラインを抑えることで1カ月で準備できるスキームを確立しています。 -

バッファ確保

OEMメーカーとの打ち合わせ遅延、資材メーカーの納期遅れ、法改正対応など想定外のリスクを考慮して、常に余裕を持ったスケジュール設定が必要。 -

販促物の準備

HP、LPだけでなくAmazonページの作成、楽天やQ10といったモールのページ作成。それに必要な写真やバナー画像と多岐にわたる。 - スケジュールの握り

いつ発売で、いつまでに商品が必要なのか?がメーカー側とOEM側で意思の疎通が取れていないことがあります。そういったことを防ぐために弊社では社内管理ツールとして「Notion」「slack」「Google Spread Sheet」などを使いタスクの抜けがないように努めています。

【6】容器の種類・製造方法 〜ダイレクトブロー成型・射出成型など〜

化粧品の印象を左右するのは、中身(処方)だけではなく「容器」も大きな役割を担います。使用感・機能性に加え、ブランドイメージを体現する要素として重要です。

主な容器成型方法

-

射出成型(Injection Molding)

-プラスチックペレット(原料樹脂)を加熱・溶融し、金型に高圧で射出して形を作る方法。

-キャップやクリーム用ジャーの本体・蓋など、形状が比較的複雑でも精度高く量産できる。

-成型後に追加で仕上げ加工(メッキ、塗装、印刷など)を施す場合も多い。 -

ダイレクトブロー成型(Direct Blow Molding)

-チューブ状に溶融したプラスチックを金型内でブロー(空気を吹き込み)し、ボトルの形状を作る方法。

–一体成型が可能で、中空容器(ボトル類)に適している。

-化粧水用ボトルやシャンプーボトルなど、軽量でコストパフォーマンスの良い容器を大量生産しやすい。 -

押出ブロー成型(Extrusion Blow Molding)

-ダイレクトブローと似た工程で、溶融樹脂をパリソン(筒状)として押し出し、ブローで成型。

-化粧品分野だけでなく、食品・工業製品など広範囲で活用される。

2. 容器素材・特徴

-

PP(ポリプロピレン)

軽量で耐薬品性に優れ、乳液やジェル容器に用いられる。 -

PET(ポリエチレンテレフタレート)

透明度が高く、化粧水やトナーなど見た目を重視するアイテムに適している。 -

HDPE(高密度ポリエチレン)

耐薬品性が高く、柔軟性もあるためシャンプーやボディソープ容器に多用。 -

ガラス容器

高級感を演出したい美容液やクリームなどで採用される。重量があるため、輸送コストや破損リスクに注意。

3. 容器製造と金型コスト

-

金型費用

-射出成型・ブロー成型いずれも、オリジナル形状を作るなら金型が必要。

-初回投資が大きくなる(100~400万円程度)ため、製造ロット数と長期的な生産計画を踏まえて検討する。 -

既存金型の流用

-OEMメーカーが保有する標準ボトル・キャップの金型を利用すれば、金型費を大幅に抑えられる。(弊社では3000ほどのフリーの金型を使用可能)

-一方、ブランド独自の形状や差別化が難しい場合もあるため要注意。

-

容器のリードタイム

-容器のリードタイムは現在3~4か月となることが多いです。調達が一か月でできる容器も多数あるので業者選びが重要です。在庫しているもの、容器のポンプが遅いなど原因は多数あります。

【7】化粧箱(紙箱)の選定と印刷 〜紙質・版・抜型・オフセット印刷〜

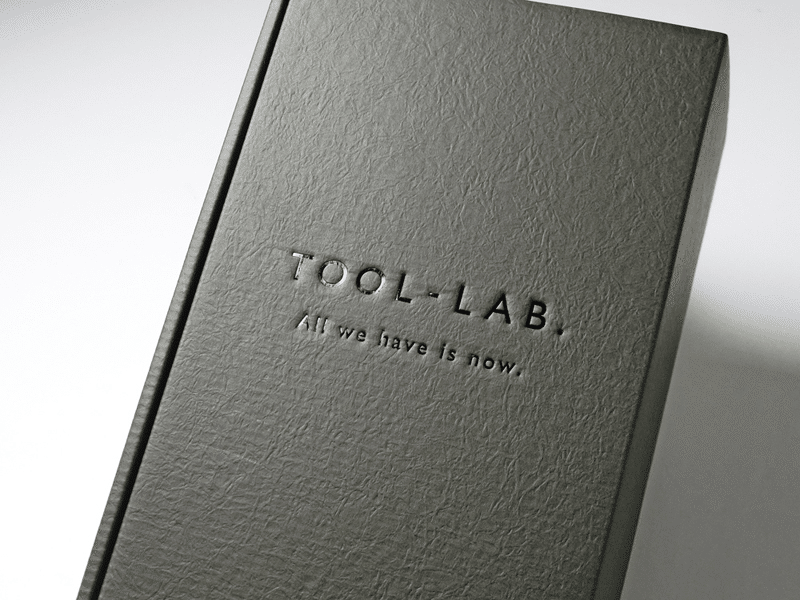

化粧品の外箱(紙箱)は、店頭や開封時に消費者が最初に目にする重要なパッケージ要素です。見た目の高級感やブランドイメージ、情報表示など、多面的な役割を担っています。

1. 紙質の選定

-

コート紙

-表面がコーティングされており、発色が良く光沢感がある。化粧品の紙箱では最も一般的。

-高級感を出しやすい反面、マットな質感を求める場合は別途加工が必要。 -

カード紙(板紙)

-厚みがあり、しっかりとした箱に仕上がる。

-強度を確保しやすいため、クリームや重めの容器を収納する際にも適している。 -

バガス紙や気泡紙

-凹凸や独特のテクスチャーがあり、高級感や個性を演出。

-質感重視のブランドや限定パッケージなどに用いられるが、印刷方法や追加加工に制限が出る場合も。

2. 印刷方式とコスト

-

オフセット印刷

–高精細かつ大量印刷に向いており、化粧箱では主流。

-CMYK(4色)のほか、特色インクや箔押し、ニス加工などを組み合わせることでデザイン表現の幅が広がる。

-版代(1色につき1版が必要)や印刷機のセットアップコストがかかるため、小ロットだと単価が上がる傾向にある。枚数によって金額がかなり変わるため担当者にきくべし。 -

デジタル印刷(オンデマンド印刷)

-少量多品種向け。版が不要なため、小ロットやテスト生産でのコストを抑えられる。

-大量生産には不向きで、オフセット印刷と比較すると仕上がり品質(発色・色ブレ)に差が出るケースもある。 -

版代・抜型代

-化粧箱をオフセット印刷する場合、版代が色数に応じて発生し、さらに箱を切り抜くための「抜型」も別途作成が必要。

-オリジナル形状の箱を作るなら、抜型代がかさむ可能性があり、試作や微調整が発生する場合は修正費用も考慮する必要がある。 -

お試し印刷

-化粧箱を量産する前にお試しで印刷したい。確認したいそんなことは当たり前だと思います。しかしここで出てくるのが「費用」です。安くできるものと思われている方が多いのですが、試作する際には「7万~15万」の構成刷りという名目の費用が掛かってしまいます。上記のような印刷機を本番同様に動かせて作りますのでどうしてもお金がかかります。

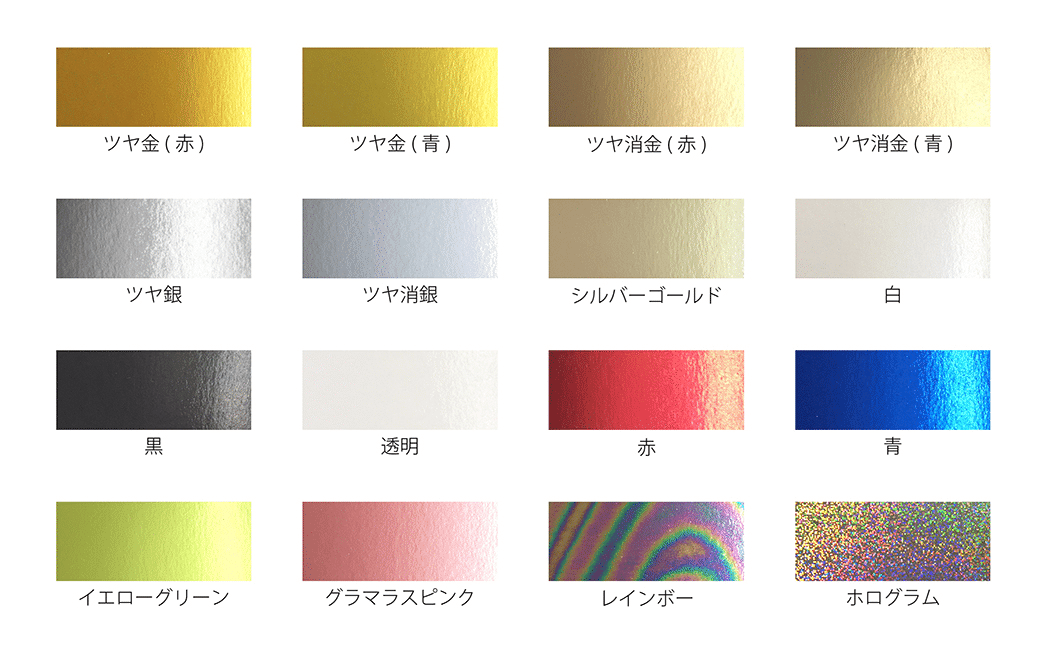

3. 仕上げ加工とデザイン

-

箔押し・エンボス加工

-ロゴやブランド名に箔押しを施すことで、高級感やアイキャッチ効果を高める。

-エンボス加工(浮き出し)やデボス加工(凹み)で、立体感のあるデザインを演出。

-

マットPP・グロスPP貼り

-表面をフィルム加工することで、耐久性や光沢感を調整。

-マットPPは落ち着いた雰囲気、グロスPPは艶やかで華やかな仕上がりに。

【8】本処方確定・安定性試験 〜品質を守る最後の詰め〜

-

最終処方の決定

-官能評価や社内テスターのフィードバックを反映し、理想的な使用感・安全性を実現するまで繰り返し修正。

-法規制上の配合許容範囲や表示ルールも考慮して、最終的な処方スペックを確定。 -

安定性試験

-3か月以上かけて、想定流通環境(温度・湿度・紫外線・振動など)で品質が劣化しないかチェックする場合も。

-官能検査(色・香り・テクスチャー)、微生物検査、pH測定など多方面から検証することで、市場投入後のクレームリスクを下げる。

-自然原料などを配合する商品では色の変化などはリスクも大きい。

-

法規制・表示確認

-全成分表示や使用方法、使用上の注意、薬機法や景品表示法との整合性を確認。

-海外輸出予定がある場合は、各国のラベル要件・表記ルールも同時にチェック。 -

アハ体験視点

「品質管理の意外な発見」をテーマに、長期安定性試験を通して得られた意外な発見や、品質管理に対する新たな視点について語る。例えば、試験中に思わぬ現象が発生し、その原因を突き止めることで、製品の品質向上に繋がったり新しい変わった処方ができたりする。これを死に処方とはせず弊社は良しとする。

【9】量産製造・品質管理(QC) 〜大量生産を成功させるポイント〜

-

ラインテスト(プリプロダクション)

-工場ラインでの少量テスト製造を実施し、充填量・粘度の変化・シール強度・印字位置などを確認。ここでは容器の充填テストが主になるため量産する容器が一定数必要である。

-不具合があれば、その場で修正し、本番生産時のトラブルを未然に防ぐ。 -

大量生産工程

–原料計量→調合→撹拌→乳化→冷却→充填→包装というフローをクリーンルームなど衛生管理の行き届いた環境で進行。

-容器をラインに搬送し、決められた容量を正確に充填。ポンプ容器など複雑な形状の場合、特別な充填ノズルや設定が必要な場合も。(チューブ容器に多いがキャップが歪な形をしている場合「治具」が別途必要になる。費用は要確認) -

QC(Quality Control)

–抜き取り検査による微生物検査、重量測定、外観検査を各ロットで実施。

-異物混入、漏れ、充填量不足などの不良が見つかれば、原因追及と改善アクションを迅速に行う。

-品質管理部が出荷判定を行いクリアした製品を出荷する。

【10】納品・出荷 〜在庫管理〜

-

納品形態と数量確認

-クライアント倉庫へ直送するのか、卸業者やEC倉庫へ直送するのか事前に決定。この際、パレットでの受け入れができるのか?を確認。マンションの一室に商品を納品するなどの場合は宅配業者に頼む必要があるため確認が必要になる。

-Amazon FBAの場合注意が必要である。メーカー様にはショップページの構築からセラーセントラルの登録など事前に確認をお願いしたい。製造した商品のすべてがFBAの倉庫に納入できるわけではないので確認が必要。

-倉庫や配送といったロジスティクス周りでお困りの場合は弊社のアライアンスパートナーを紹介することができます。 -

トレーサビリティと保管環境

-ロット番号で原料ロットや製造日を追跡できる体制を確立。

-温度管理が必要なコスメ(例:一部美容液、オーガニック系原料など)は、定温倉庫や冷蔵保管を利用するケースもある。 -

輸送トラブル対策

-外箱への表記(「横積厳禁」「高温厳禁」など)を明確にし、配送会社とも連携。

-緩衝材を適切に使用し、破損や漏れ防止に努める。

【11】卸業者との連携 〜流通網を味方に付け欠品しない製造工程を〜

-

卸(ディーラー)の役割

-一般的な流通構造では、メーカー→卸→小売店という形態で在庫を持ち、小売店への細かな配送・在庫調整を担う。

–多店舗展開を効率的に行いたい場合や、ドラッグストア・バラエティショップなどへの導入を狙う場合に有効。

-卸業者により展開できる小売さんが異なるため戦略に応じて選んでいかなければならない。

-

卸業者とのスケジュールのすり合わせ

–棚替え(ドラッグストア等で季節ごとに陳列を変更)や小売店の広告戦略に合わせて、発売日を決定。

-発売日から逆算し商品の納入日を割り出します。「什器同梱SET」をアッセンブリする必要がある場合は+二週間見る必要がある。

-卸業者と出荷タイミングや数量を綿密に打ち合わせし、在庫の最適化を図る。 -

売上データ・フィードバック

-卸業者からのPOSデータやクレーム情報を共有してもらい、売れ筋・不調商品の原因を分析。

-改善策や次回ロットの調整に反映させる。

【12】トラブルシューティングの実例 〜現場から学ぶ〜

-

容器不具合(漏れ・キャップ不良など)

-射出成型で誤差が生じ、キャップがゆるい → 製造時の金型調整や材質変更を検討。

-ブロー成型の厚みムラにより、輸送中にボトルが変形 → 成型温度や冷却時間の再調整が必要。 -

表示ミス・薬機法違反

-全成分表示に誤り → 発覚時には自主回収費用がかかり、ブランドイメージにもダメージ。

-効能表現が過度に断定的 → 行政指導や消費者庁からの罰則リスク。

-パッケージは回収のリスクあり -

SNS炎上

-インフルエンサーが誤った使用方法や効果を過剰PR → 消費者の批判が拡散。

-訂正情報を発信し、OEMメーカーと協力して原因究明と再発防止策を講じる必要がある。

【13】サステナビリティとSDGs 〜現代消費者の価値観を意識する〜

-

環境配慮型容器

-リサイクルPETやバイオマスプラスチック、詰替えパウチの活用が進む。

-容器の生産過程や廃棄時の環境負荷を削減する取り組みをアピールすれば、ブランドロイヤルティ向上に貢献。 -

クリーンビューティ・エシカル消費

-動物実験フリー、ヴィーガン処方などを訴求し、倫理面に敏感な消費者の支持を得る。

-フェアトレード原料や天然由来成分の使用を明確に示すことで差別化が図れる。 -

SDGsへの取り組み

-包装材の削減、工場でのCO₂排出量削減など、具体的な目標を掲げるブランドが増加。

-OEMメーカーを含むサプライチェーン全体での協力体制が求められる。

【14】薬機法・景品表示法 〜ブランドを守る必須知識〜

-

薬機法のポイント

-化粧品は「肌を健やかに保つ」「清潔にする」「香りを楽しむ」など、緩やかな効能表示のみが認められる。

-「シミが消える」「絶対にリフトアップ」など断定的表現は薬機法違反となる恐れがある。 -

景品表示法(不当表示防止)

-「通常価格○○円→特別価格○○円」のようなセール表示を長期間続けると、消費者庁から有利誤認表示とみなされる可能性。

-「最高級」「世界一」など根拠なき最上級表現は優良誤認に該当するリスク。 -

全成分表示・広告表現

-化粧品は全成分表示が義務化されており、外箱や容器に正確に記載する必要がある。

-SNSやECサイトの広告文も法規制の範囲内で表現し、ステマ規制などの遵守にも気を配る。

【15】オフラインチャネル 〜実店舗での販売戦略〜

-

ドラッグストア・バラエティショップ

-セルフ販売中心のため、POPやパッケージの訴求力が非常に重要。

-消費者が手に取りやすい場所(アイレベル、エンド棚)を確保し、テスターを配置すると試用機会が増える。

-店頭什器のデザインが非常に重要である。何者なのか?が一目でわかるように。 -

専門店、エステサロン(カウンセリング販売)

-美容部員による接客・カウンセリングで商品単価が高めでも納得度の高い販売が期待できる。

-顧客データを蓄積し、リピート購入やクロスセルを促進。 -

販促イベント・店頭プロモーション

-新商品発売時にサンプリングやキャンペーンを行い、知名度拡大を狙う。

-季節の変わり目(棚替え)や大型連休前などのタイミングを狙うと効果的。

【16】オンライン展開とD2C戦略 〜ECモール・自社サイト活用〜

-

ECモール(Amazon、楽天、Q10、Yahoo!ショッピングなど)

-検索順位(SEO)対策やレビューマネジメントが重要。

-モールの大型セールやポイントキャンペーンを活用し、売上急増のチャンスを狙う。 -

自社ECサイト(D2C)

-ブランド世界観を深く訴求でき、定期購入プラン・会員制度を作りやすい。

-自社で顧客データを蓄積し、メールマーケティングやリターゲティング広告でリピーター育成を図る。 -

オンライン×オフライン連動

-実店舗でお試しした消費者を自社サイトへ誘導し、定期購入に繋げるなどオムニチャネル戦略が今後さらに重要に。

-店頭受取や店舗在庫確認システムを整えることで、消費者の利便性を高める。

【17】SNS活用 〜TikTok・X(旧Twitter)・Instagram・YouTube〜

-

TikTok

-ショート動画で使用感やビフォーアフターを直感的にアピール。

-流行の音源やハッシュタグをうまく取り入れ、バイラル効果を狙う、認知拡大には必須。 -

X(旧Twitter)

-拡散性が高く、キャンペーンや新製品リリース情報を瞬時に広められる、購買行動に移りやすい。

-オープンなコミュニケーションが可能なため、エゴサーチやクレーム対応の迅速化にも有効。 -

Instagram

-ビジュアル重視のプラットフォームで、ブランド世界観を統一したフィード作りが鍵。

-リール(短尺動画)機能を活用し、製品デモやメイキングストーリーを発信すると新規顧客を取り込みやすい。 -

YouTube

-長尺動画で、製品レビュー・HOW-TO動画・専門家解説など深い情報を提供。

-サムネイルや冒頭数秒の演出を工夫し、視聴維持率を高める。

【18】マーケティング戦略 〜売れる化粧品を作るために〜

-

市場調査と競合分析

-店頭視察、SNSトレンド、口コミサイトなどから主要ブランドの価格帯・訴求ポイント・販促手法を研究。

-勝ちパターンを自社に取り込むだけでなく、差別化できる強みを模索することが大切。 -

プロモーション計画

–マス広告(テレビCM・雑誌、最近ではTiktok)とデジタル広告(SNS・リスティング)をターゲットによって使い分け。

-インフルエンサーとのコラボ企画やサンプリングイベントなど、多角的なアプローチで認知度を高める。 -

データ分析・PDCA

-ECやSNSで得られるアクセス解析、CVR(コンバージョン率)、商品レビューを活用し、施策の成果を数値化。

-定期的にPDCAサイクルを回し、処方や販促方法、パッケージの微調整を行い続けることでブランド力を向上させる。

【19】コスト試算とリスク管理 〜利益確保と継続可能性の追求〜

-

原価構成の理解

-原料費、容器・化粧箱費、製造費、検査費、配送費などを合算し、目標原価率を設定。

-オリジナル金型やオフセット印刷の版代・抜型代などの固定費を考慮し、量産効果(スケールメリット)も織り込む。 -

MOQ(最小発注数)との兼ね合い

-大量生産で単価低減を図りつつ、在庫リスクも慎重に見極める。

-売れ行きが不確かな初回生産では、既存金型・標準パッケージを活用してリスクを減らす方法もある。 -

リスクマネジメント

-不良品発生やリコール対応時の費用負担。契約書で責任分担を明確にしておく。PL保険の加入も。

-PL保険とは製造業や小売業を営む会社が入る保険である。化粧品ビジネスの場合、製造業、販売業、卸業、物流業者、企画開発会社などに責任の所在地があるため、各社PL保険には入ることがベター。

-需要予測外れによる在庫ロス、薬機法改定によるラベル修正費など、予期せぬコストが発生する可能性を考慮。

-製品賠償責任保険(PL保険)の加入も検討し、万が一のトラブルに備える。

【20】スケジュール管理と発売日の逆算 〜様々な管理ツールを活用〜

-

工程の可視化

-企画→処方開発→パッケージ手配→量産→出荷→販促開始をガントチャート等で示し、担当者と期限を一目で把握。

-クリティカルパスを明確にし、遅延が起きた場合の影響を把握する。

-弊社では案件進行シートを活用しタスクが落ちないように進行します。 -

販促タイミングとの連動

–店頭プロモーションやSNSキャンペーンのスケジュールを逆算し、製品の納品日時期と合わせる。

-新商品リリースに併せて広告を集中的に展開し、認知拡大と売上アップを同時に狙う。初月は厚めに。 -

トラブルに備えたバッファ期間

-資材納期遅延、法規制変更、自然災害など、イレギュラーな事態を想定し余裕を設定。

-余裕がないと、ひとつの遅れが全行程に波及し、発売延期やキャンペーン不発のリスクが高まる。

【21】デザインとクリエイティブの重要性 〜ブランド印象を決定づける〜

-

第一印象を左右するパッケージ・化粧箱

-店頭では消費者が数秒で商品を手に取るか判断するとされ、視覚的訴求力が極めて重要。

-SNS映えやギフト需要を意識した写真映えデザインにも注力。 -

統一感あるブランドアイデンティティ

-ロゴ、カラースキーム、フォントを一貫させ、パッケージ→ECサイト→SNSまで整合性を持たせる。

-外部デザイナーに依頼する際は、ブランドガイドラインを作成し、方向性のブレを防ぐ。 -

コンセプトとの調和

-オーガニックやサステナブルを訴求するなら、ナチュラルな紙質や箔押しを控えめにするなどイメージを統一。

-先端テクノロジー感を出すなら、メタリックや鮮やかな色合いを採用するなど方向性を明確化。

【22】最終まとめ・今後の展望 〜ブランド拡張の可能性〜

-

製造について

-処方開発・官能評価:ターゲットに合った成分選定や使用感テストを重ね、安定性とブランド差別化を両立。今よりも、もっともっといい化粧品を作ることが求められます。

-容器・化粧箱:ダイレクトブローや射出成型など、用途とコストに合った技術を選び、紙箱の印刷では紙質・版代・抜型代を見極める。

-品質管理と納品:ラインテストで不具合を排除し、QCを徹底。ロット管理を整え、トラブル時の対応力を高める。

-サステナビリティ:環境配慮型容器やエシカル原料の導入で、長期的に支持されるブランドを目指す。 -

マーケティング・プロモーションについて

-法規制遵守:薬機法・景品表示法の範囲内で安全性と魅力を訴求し、信頼度を確保。

-マルチチャネル展開:ドラッグストアや百貨店などオフラインと、ECモールや自社サイトなどオンラインをバランス良く活用。

-SNS戦略:TikTokやInstagramで短尺動画やビジュアル訴求を強化。YouTubeで専門性の高い情報を発信。

-PDCAサイクルの継続:データ分析による製品改良や販促手法のアップデートを怠らず、顧客満足度の高いブランドへ成長させる。 -

ブランド拡張と顧客データ活用

-限定アイテムや新ライン投入で常に新鮮さを提供し、リピーター獲得を狙う。

-顧客データ(購買履歴・レビュー・SNS反応)を分析し、より的確なプロダクト提案や販促を展開。

-海外展開も視野に入れ、各国の規制や嗜好に合わせた調整を行うことで大きな成長機会を得られる可能性がある。 -

今後の化粧品市場の展望

-テクノロジー活用:AIによる肌診断、ARメイク体験などデジタル技術との融合が加速。デジタルな世界へ移行しますのでテック企業が参入する可能性も大きいと思っております。

-サステナブル消費の普及:環境負荷低減や社会貢献を重視する消費者が増え、クリーンビューティやゼロウェイストなどの新潮流がますます拡大。

-グローバル化:インターネットを通じて、海外ユーザーにもダイレクトにアプローチする機会が増え、多言語対応や輸出対応が求められる。

おわりに

本ガイドラインでは、化粧品OEMの製造プロセス(処方開発・容器選定・化粧箱印刷・品質管理など)から、オフライン・オンラインを網羅したマーケティング・プロモーション戦略までをまとめています。

-

製造面では、ダイレクトブロー成型や射出成型といった容器技術、化粧箱における紙質や版代・抜型代、オフセット印刷の仕組みなど、具体的かつ実践的な専門知識を交えています。

-

マーケティング面では、法規制の理解や販路拡大(卸・百貨店・EC・SNS活用)のポイント、さらにブランドを差別化するデザインやサステナビリティの取り組みまで包括的に解説しています。

化粧品OEMは、自社工場を持たずに専門メーカーの設備とノウハウを活用できる点で、大きな魅力を備えています。しかし、初回ロットや、増産リードタイム、法規制対応やスケジュール管理など多くの要素を正しく把握し、慎重に進める必要があります。各工程でのコミュニケーションや情報共有が円滑に行われるほど、トラブルを回避し、顧客満足度の高い製品を生み出すことが可能です。

これから化粧品OEMを活用して新たなブランドを立ち上げる方も、すでに運営中のブランドをさらに拡張・リニューアルしたい方も、本資料を参考にしながら、自社ブランドの強みを最大化し、多くのユーザーに長く愛される化粧品を世に送り出してください。サステナブルでエシカルな製造と、最先端のマーケティングを両立しスピード感を持って製造することが、これからの化粧品市場において大きなアドバンテージとなるでしょう。

皆様の取り組みが、より魅力的な商品と豊かなユーザー体験を創り出す助けとなれば幸いです。疑問点やさらなる専門知識が必要なときは、弊社のブランドプロデューサーに相談しながら、ぜひ理想的な化粧品ビジネスを実現しましょう。

まずはオンラインミーティングしましょう。

お問い合わせは下記のフォームよりお願いいたします。

株式会社ベイコスメティックス 早瀬

前の記事へ

前の記事へ